AI大冲击:经济需求的坍缩

AI进化路径

AI进化路径

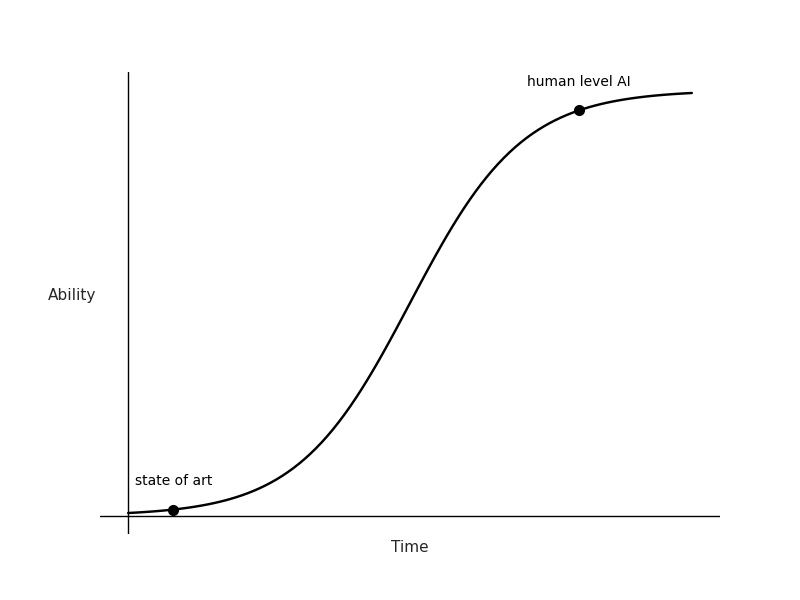

任何系统的增长都无法无限制地维持指数级扩张,其演进必然受到资源、能量、制度与技术边界等多重约束的制衡。技术系统亦遵循此一演化规律,其发展过程通常呈现出S型增长曲线,即经历初期的缓慢扩张、中期的快速增长,最终进入增速放缓甚至趋于饱和的阶段。这种非线性扩张轨迹体现出从技术萌芽、早期采纳到广泛扩散及边际收益递减的系统性演化逻辑,广泛存在于生物演化、技术扩散与产业变迁过程中。

以通用技术(General Purpose Technologies, GPTs)的历史进程为例,从电力、电话到互联网与智能手机,均表现出典型的S型扩散轨迹:在早期阶段,受限于生产成本、基础设施与市场接受度,增长缓慢;进入中期,受益于规模经济、网络外部性与应用成熟,技术快速普及;最终,由于替代性增强、制度规范化与用户红利趋尽,扩张速率逐渐放缓。

人工智能的发展,自2012年深度学习模型在ImageNet竞赛中取得突破以来,已进入十余年的加速演化阶段。这一节点被广泛视为AI从学术探索向产业转化的拐点。此后,基于大规模神经网络与图形处理器(GPU)并行计算能力的持续提升,AI模型经历了从卷积神经网络(CNN)到循环神经网络(RNN),再到以Transformer为核心架构的跃迁。在图像识别、语音识别与自然语言处理等关键任务上,模型性能实现指数级增长。

尤其是自2018年以来,BERT、GPT系列、T5、PaLM等通用预训练模型(foundation models)的提出,标志着AI进入第二次跃迁阶段。这些模型通过大规模语料学习与多任务泛化能力,显著拓展了AI的适用边界,推动其从“任务专用模型”迈向“跨任务通用智能”。2022年底ChatGPT的发布,则进一步实现了技术跃迁与社会感知之间的同步升维,使AI的应用快速渗透至教育、医疗、金融、法律等多个高敏感行业。

尽管当前AI在性能维度取得显著进展,若以通用人工智能(AGI)乃至超级智能(Superintelligence)为衡量标准,其整体发展仍处于S型曲线的中前段,尚未触及演化平台期。一方面,模型规模的扩展持续提升性能边界,但其单位参数带来的边际收益已显著递减;另一方面,训练与部署成本呈指数增长,数据质量瓶颈、安全风险、伦理挑战与监管滞后等多重限制逐步显现,表明AI的发展正在从“规模驱动”阶段转向“约束调和”阶段。

然而,除能力维度之外,AI正沿着另一条关键但易被忽视的路径同步演进,即“体积维度”(Model Compactness)。该维度的变化尤为关键,其重要性可类比于20世纪七八十年代大型机向微型计算机的范式转移。AI的演化不再是单轴度的性能增强,而是能力与体积两个维度的协同演进。这一双轨演化路径对社会制度结构及治理体系的潜在影响不容忽视。

在能力保持基本稳定的条件下,模型的参数规模正呈指数级压缩:过去需要TB级参数规模方可实现的推理能力,如今通过GB级模型即可复现;未来甚至可能借由MB级模型达到当前80%以上的性能。这种“能力恒定—体积收缩”模式不仅显著降低训练与部署门槛,也构成AI“民主化”落地的关键基础。一旦AI模型可在消费级终端设备上实现本地运行,个体用户将不再依赖中心化平台,即可拥有专属AI助手。

反之,当前以TB级参数为代表的大规模预训练模型,其开发、部署与维护高度依赖于少数科技巨头所掌控的计算资源与数据资产。这些企业在提供AI服务的同时,也通过模型反馈机制收集用户行为数据,形成强大的行为建模与认知引导能力。在“遇事不决问AI”成为信息获取新范式的背景下,AI不再是中立工具,而可能成为认知结构重构的参与者与操控者。此种高度集中式的数据控制格局,实质上构成对个人隐私权、信息自治权与民主制度基础的系统性侵蚀。

如果AI能持续沿体积维度压缩,其未来模型在保持基本推理能力的同时,仅需当前千分之一乃至万分之一的参数规模,即可实现当前主流模型的主要功能。这意味着,个人终端即可运行模型,数据处理与推理过程完全在本地完成,显著降低对外部云计算平台的依赖,从而实现高度私有化与自主化的AI应用架构。

更重要的是,这类模型的设计理念不再是知识的无差别压缩器,而是高度优化的“推理引擎”。当前AI最大的问题在于其以极低效的方式学习人类全部知识,却仅具备有限推理能力。相比之下,人类虽然不可能穷尽知识总量,却能在有限信息中进行抽象概括与迁移推理,效率远超AI。未来AI的关键演化方向应是建立在“小样本—高推理”逻辑之上的训练范式,即仅掌握任务必要的核心知识,具备高度通用的逻辑与抽象能力,并通过少量学习实现快速适配。

在此范式下,AI将具备高度专业化特征:例如,驾驶类AI只需具备天气、路况、交通法规与人车交互等基础知识,无需储存与其任务无关的领域知识;音乐生成类AI亦可在不具备物理知识的前提下高效运行。这一“按需加载—按域部署”的结构将显著提升模型运行效率,实现毫秒级响应,满足实时交互场景中的性能要求。

更进一步,体积维度的演进将推动AI由“平台垄断型”向“分布自治型”转变。小模型如同“蚂蚁系统”般具有可扩展性与高可用性,一旦实现大规模部署,其总量与扩散能力远超少数“超级模型”。这一趋势不仅有助于技术的广泛普及,更可在治理层面重塑技术与社会之间的权力结构,为避免技术异化与权力集中提供制度保障。

AI能否沿体积维度持续进化,将在很大程度上决定未来AI治理模式是否具备民主可控性。

另一个关键变量是,AI在能力与体积两个维度上的同步演进速度,即S曲线的倾斜程度。若曲线高度陡峭,即能力与体积在短期内同步跃升,AI的推理能力显著增强且部署成本大幅下降,则可能在短时间内快速替代大量传统岗位,形成“灾变式冲击”。在此情境下,失业群体的集中性与制度性压力可能引发政策迅速响应,从而促进社会资源的重新分配与制度修正。

然而,若S曲线走势平缓,即AI发展呈“温和替代”趋势,则替代过程将以“低感知—高积累”方式进行,社会系统对其影响可能缺乏及时响应,反而导致替代代价长期由个体承受。这种情形类似“温水煮青蛙”效应:替代过程缓慢但持续,社会在不觉间形成对AI企业的高度依赖,而原有劳动力逐渐被边缘化,改革窗口悄然关闭,制度转型难度反而加大。如同从悬崖坠落带来剧烈疼痛促使自救,而地基塌陷往往因沉降缓慢而错失最佳修复时机。

综上所述,人工智能的进化路径不仅呈现“能力增强—体积压缩”的双维结构,其演化速率亦决定了技术对社会制度的冲击节奏。推动AI向小型化、专业化、本地化方向演化,是确保AI资源公平可及、治理结构民主协商、技术红利普惠共享的关键路径。